脳性麻痺は、出生前後の脳損傷が原因の運動機能障害です。

脳性麻痺の基本とは

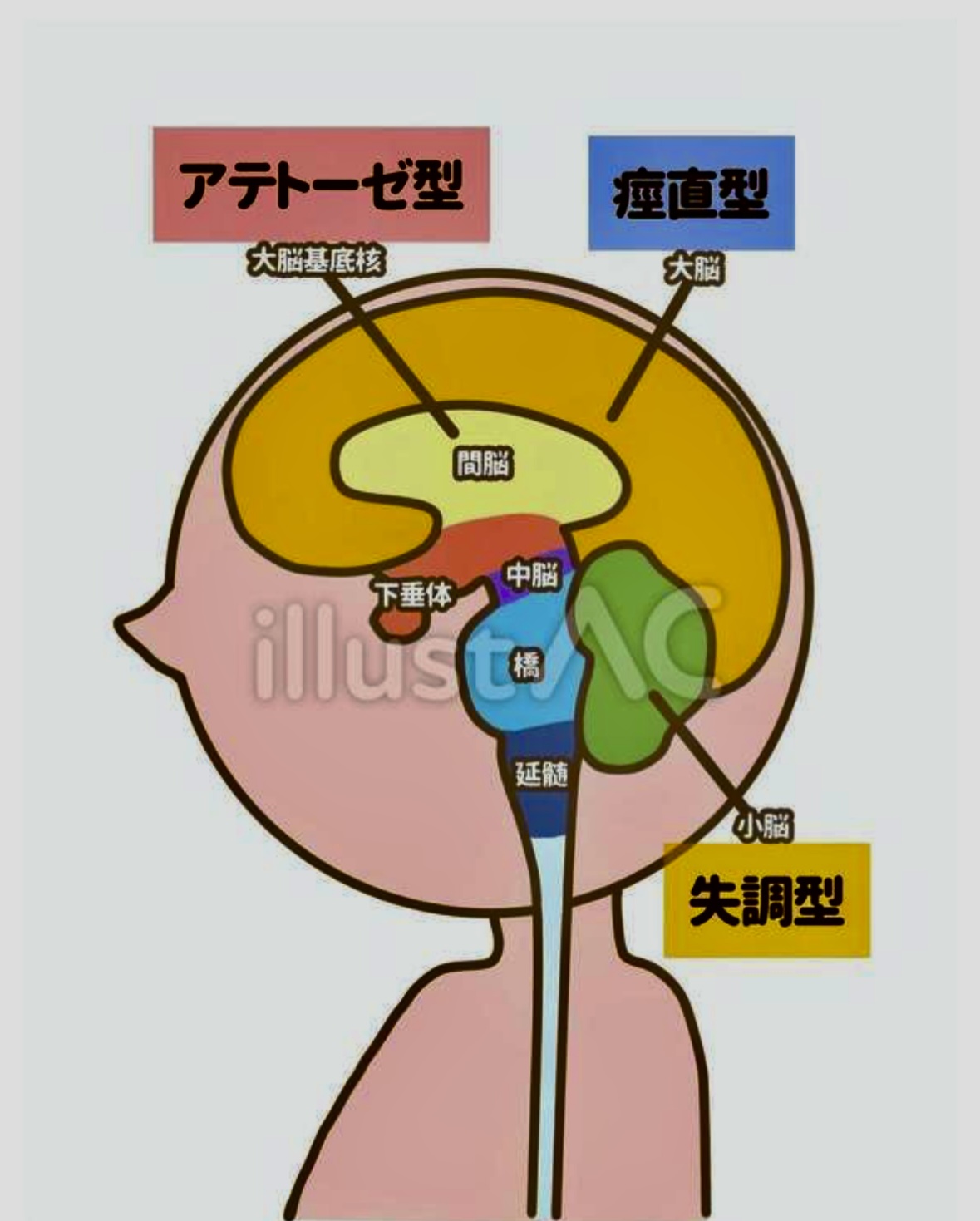

脳性麻痺は、中枢神経系である脳に非進行性の損傷が生じ、それが運動機能に影響を及ぼす障害です。この状態は出生前、出生時、または出生直後に発生することが多く、一般的には生涯にわたる運動または姿勢に関する問題を引き起こします。脳性麻痺にはいくつかの種類があり、それによって症状の現れ方が異なりますが、最も一般的なのは痙性麻痺です。これは筋肉の硬直と協調運動の困難を伴います。その他、アテトーゼ型や失調型などがありますが、いずれも個々の症状の現れ方は一人ひとり異なります。脳性麻痺の原因としては、出生前の母体感染や胎盤の問題、出生時の酸素欠乏、未熟児としての誕生、あるいは早産が挙げられます。発症のリスクを減少させるためには、適切な妊娠中のケアや出生時の迅速な対応が重要です。この障害に対する理解と適切な医療ケアにより、多くの人々がより良い生活の質を目指すことができます。

脳性麻痺の原因を探る

脳性麻痺の原因は、特に出生前後のさまざまな脳損傷に起因します。具体的には、胎児期における脳の発育異常や、妊娠中の母体感染、特定の薬物や毒素への曝露が挙げられます。また、出産時の酸素不足や、早産による脳の未熟性も大きな要因です。新生児期には、脳内出血や重度の新生児黄疸もリスクとなり得ます。こうした要因が、運動や姿勢制御を司る脳の部位に影響を与え、結果として運動機能障害が生じます。しかし、正確な原因が特定できるケースは限られており、複数の要因が複合的に絡み合うこともしばしばです。適切なリスク管理と早期の医療介入が求められます。

主要な脳性麻痺の症状

脳性麻痺の主要な症状には、筋肉の緊張異常や運動の協調性の欠如が挙げられます。筋肉の緊張は、過度に強くなる痙性麻痺や、逆に緩むアテトーゼなど、個々のケースで異なります。このため、身体の動きを円滑に制御することが難しくなり、歩行や姿勢維持、手の動作などの日常的な動作に影響を及ぼします。また、バランス感覚の低下や、反射機能の異常が見られることもあります。さらに、てんかんや知的障害、学習障害などの合併症を伴うことがあり、これらの症状が重なることでより支援が必要となる場合も多いです。これらの症状は個別に異なるため、個々の患者に合わせたリハビリテーションや生活支援が重要です。適切な治療とサポートを通じて、クオリティ・オブ・ライフを向上させることが目標となります。

日常生活への影響

脳性麻痺は、日常生活にさまざまな影響を及ぼします。まず、移動に制約が生じることがあります。これにより、通学や通勤が困難になる場合があり、日常の活動にサポートが必要です。さらに、言語やコミュニケーション能力に影響がある場合、意思疎通が難しくなり、社会参加が制限されることがあります。また、自立した生活を送るためには、適切な支援機器や環境調整が欠かせません。例えば、車椅子や電動スクーター、特別にデザインされた家具や台所用品が必要です。加えて、定期的なリハビリテーションが重要であり、専門家のサポートを通じて適切な運動機能の維持と改善が図られる必要があります。家族や介護者、教育者との協力も不可欠です。彼らの理解と協力は、脳性麻痺を持つ方の生活の質の向上に直結します。適切なサポートがあれば、個人の能力を最大限に活かし、充実した生活を送ることが可能です。